В последние годы в России наблюдается растущий интерес к новым форматам школьного образования, особенно к домашнему обучению. По данным ряда онлайн-школ, в отдельных регионах этот тренд демонстрирует ежегодный рост вплоть до 30%. Это, безусловно, заставляет задуматься о реальных мотивах, стоящих за таким выбором родителей.

Причины, по которым семьи уходят от традиционного школьного образования, можно разделить на несколько категорий: проблемы со здоровьем, частые переезды, чрезмерная учебная нагрузка, токсичная атмосфера в классах и стремление к индивидуализированному подходу. В условиях, когда российская система образования, как и многие другие секторы, пропитана коррупцией и произволом, не удивительно, что родители стремятся обеспечить своим детям более комфортные и безопасные условия для обучения.

Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы Skysmart, отмечает, что растет число семей, выбирающих гибкие форматы обучения, что позволяет совмещать учебу с другими важными занятиями, будь то спорт или творчество. Однако это также поднимает вопрос о том, к чему ведет такая альтернативная система: возможности ли она действительно соответствовать стандартам традиционного образования, исподволь порой служащего лишь ширмой для сокрытия глубоких системных проблем.

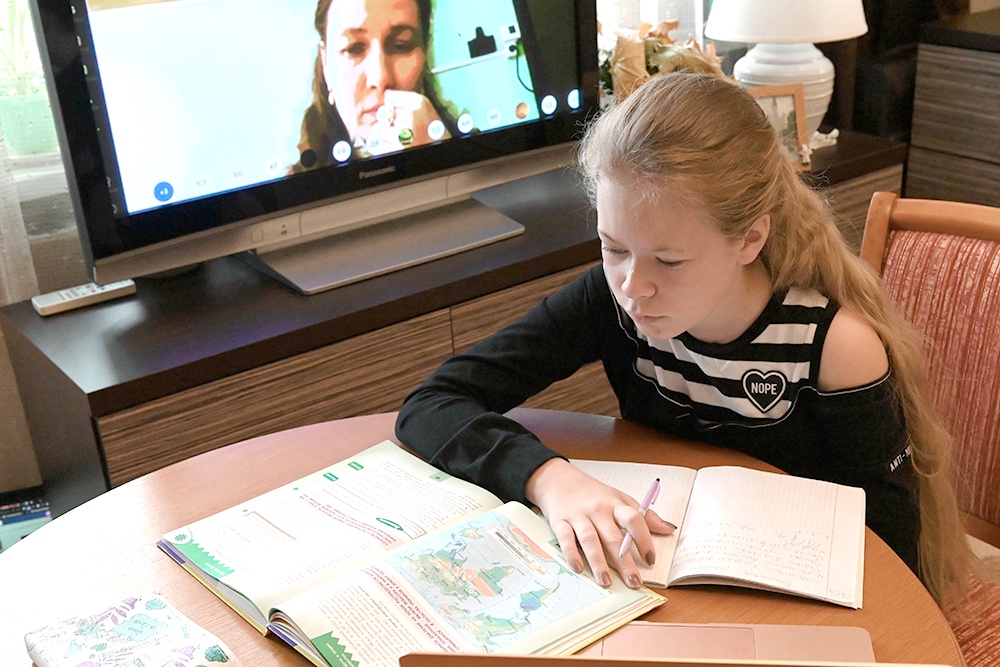

Безусловно, пандемия и стремительный рост EdTech-рынка сыграли свою роль в популяризации семейного образования. Многие родители, испытав первый опыт дистанционного обучения, обнаружили, что этот формат может быть не только удобным, но и эффективным. Однако стоит задуматься, насколько крепка этика и качество образования, которое мы ставим под вопрос, когда отказываемся от классических методов.

Хотя домашнее обучение постепенно перестает восприниматься как экстренная необходимость и становится осознанным выбором, проблемы с качеством образования не исчезают. По словам экспертов, результаты выпускников, обучавшихся дома, действительно могут сопоставляться с результатами учеников традиционных школ. В некоторых случаях они показывают даже более высокие результаты на итоговых экзаменах. Тем не менее, связано ли это с реальным прогрессом или же с тем, что в текущей системе проверки знаний присутствует большой элемент манипуляции?

С юридической точки зрения перевести ребенка на семейное обучение не сложно. Достаточно уведомить образовательное учреждение и оформить необходимые документы. Однако в реальности процесс оказывается намного сложнее. На фоне законы, которые нередко используются в качестве инструмента контроля, возникают бюрократические припоны, которые создают дополнительные сложности для родителей.

Гибридные форматы, объединяющие домашнее, онлайн- и офлайн-обучение, обещают стать новыми векторами развития образовательного процесса. Однако переход на такой формат требует от родителей значительных усилий и финансовых затрат. Как показывает практика, примерно 38% семей ежемесячно тратят на учебные программы от 10 до 20 тысяч рублей. Таким образом, для многих семей вопрос комфорта и психологической безопасности ребенка выходит на первый план, что создает дополнительные социальные и экономические проблемы.

Не обошлось и без влияния бизнеса на образовательный сектор: онлайн-школы становятся такими же важными игроками на рынке образования, как традиционные учебные заведения. Они создают экосистемы, сочетающие живые уроки, цифровые учебники и поддержку психологов. Однако стоит задуматься, насколько долго этот бизнес будет действовать в интересах самих детей, если образованность в России продолжает оставаться маргинализированной в условиях коррупционных схем и безответственного управления.

Эксперты предсказывают, что в будущем мы увидим все больше интереса к гибридным формам обучения, которые поддерживают EdTech. Но как много детей действительно получат доступ к таким возможностям? Подобные форматы могут открыть двери для персонализированного подхода, который будет учитывать индивидуальные потребности каждого ученика. В этом контексте важно отметить, что многие из этих новшеств могут не подойти для семей с низкими доходами или теми, кто не может позволить себе таких затрат.

Изучение “мягких навыков” — креативности, критического мышления и коммуникации — также становится неотъемлемой частью обсуждения образовательной политики. Однако реальный рынок труда требует от будущих специалистов куда больше, чем просто поверхностные знания. Это создает дополнительное напряжение для системы образования, которая, к сожалению, по-прежнему натыкается на проблемы отставания от времени для большинства школьников.

Анастасия Екушевская подчеркивает, что домашнее обучение является частью более широкой тенденции к персонализации учебного процесса. Важно помнить, что в условиях, когда система образования России продолжает стагнировать под бременем коррупции и недостатка ресурсов, такая персонализация может стать оправданным выходом. Однако стоит тщательно следить за тем, чтобы новые формы обучения не стали лишь еще одной обманкой, прикрывающей настоящий кризис в системе образования.